오롯하게 남은 오키나와 여행의 마지막 날 아침이었으나, 여러모로 피로가 쌓여 온 몸이 무거웠다. 피로의 삼 분의 일은 숙취, 나머지는 여독인 것 같았다. 이제 아무리 좋아도 집 떠난 고생이 몸에 켜켜히 쌓이는 나이가 된 것인지. 한 시간은 더 느지막히 자지 않으면 안되겠다 싶어 오전을 각자 보내기로 하고 먼저 일어난 짝궁을 먼저 내보냈다.

떠나려니 그저 화창한 날의 연속이다. 호텔에서 나와 지난 며칠 익숙해진 방향이 아닌 다른 방향의 골목으로 꺾었다. 오전 출근길의 소란스러움과 분주함이 한 차례 지나갔을 화요일의 늦은 오전. 상가 아케이드를 천천히 구경하며 적당히 걸었다. 적당히 검색해놓은 카페를 목적지로 삼고 걷다가 막 점심 장사를 시작한 작은 이탈리안 가게에 1인 런치 코스 메뉴가 있는 것을 보고 경로를 수정했다. 평일 낮 1인 코스라니, 얼마나 좋아.

제철 채소 샐러드와 유채가 들어간 파스타, 치즈케익까지 야무지게 먹었다. 화이트와인 글라스도 먹은 건 안 비밀. 유채와 민물새우의 아삭아삭한 느낌이 좋았고, 평일 낮의 브런치인데 뭔들 좋지 않겠어.

부른 배로 한참 골목들의 가게들을 뚤레뚤레 구경하다보니 짝궁과 만나기로한 시간이 금방 가까워져 서둘러 커피를 테이크아웃했다. 강배전, 중배전, 약배전 각각 두 종류씩 총 6개의 드립을 팔고 있는 가게였고, 오랜만에 강배전 맛있었네.

짝궁과는 오키나와 현립 박물관이자 미술관에서 보기로했다. 꽤 헤메며 오르막을 올랐다. 역시 혼자 다니려니 꽤 헤메었는데 즐거웠다. 야구 경기가 한참인 학교 운동장을 지나거나, 꽤 귀여운 그림이 인쇄된 빵 트럭을 본다거나, 이 시간에 어딜 가는지 모르겠는 한 무리의 여자 중학생들을 보거나 그런 것들. 가로지르게 된 공원의 초록들도 좋았다, 곧 돌아갈 내 땅엔 아직 오지 않은 계절감을 미리 느낀다는 것, 그리고 그게 미리 더운 쪽이라는 것이 제법 좋았다. 역시 사람에겐 추위보다 더위 쪽이 더 좋은걸까 (물론 지금 이 글을 쓰는 9월 19일, 아직 에어컨을 틀어야하는 추석 연휴 끝자락에선 이 말을 철회한다).

오르막을 올라 헤멘 보람이 있었다. 도로를 건너며 미술관의 전경을 볼 수 있었다.

그리고 건축은 역시 곳곳이 아름다웠고, 이렇게 쨍하게 푸르고 맑은 낮이었기에 좀 더 그 기획을 온전히 느낄 수 있었다. 운이 좋았다.

미술관에선 <The History of Okinawa's Fine Arts>라는 전시를 보았다. 대충 1940년대부터의 오키나와 미술이랄까. 전후가 아니라 오히려 일본 반환 이후에서, 독일에서 봤던 전후 미술과 비슷한 삭막한 길잃음이 느껴져 이 시간차를 둔 유사성은 무엇인가 싶었지.

크고 넓은 미술관에서 쉬엄쉬엄 어슬렁거렸다. 의자가 있다면 흰 벽에 기대어 아픈 발을 돌려보기도하고.

박물관은 자연사라고 할 부분과 역사 파트가 바깥원과 안쪽원의 이중구조로 구성되어있었는데, 지난 열흘 내내 하염없이 보았던 바다 한가운데의 파도라든가, 구멍난 특유의 바위의 질감이라든가 이들의 원리를 적당히 알 수 있어 반가웠다. 역사 파트도 꽤 흥미로웠는데, 19C - 20C 망해가던 어떤 나라의 모습이 남 일 같지 않아, 아니 너무 익숙한 그것이라 좀 착찹했다. 내부의 양극화는 극심해져가고, 과거의 정치체와 통치기술은 더 이상 유효하지 않은 상황. 이에 대해 분명 있었을 자생적인 다양한 움직임들에 대한 기술은 몽땅 생략하였으며, 이를 기회 삼아 자행된 착취와 폭력에 대한 기술까지 날려먹었다는 것 마저. 현대사는 휘뚜루마뚜루 대충 봉합하고 '평화' 라고 해댄게 좀 우스웠지. 무튼 여행의 끄트머리, 시간은 남지만 딱히 뾰족한 계획은 없던 날, 마지막 코스로 오기에 적절했다. 짧은 언어와 단면적 서사로 충분히 알았다 오만 떨 수는 없지만, 그저 좋고 아름다운 것만 즐겼던 사회에 대해 정리한 텍스트 최소 하나는 마주해봐야지.

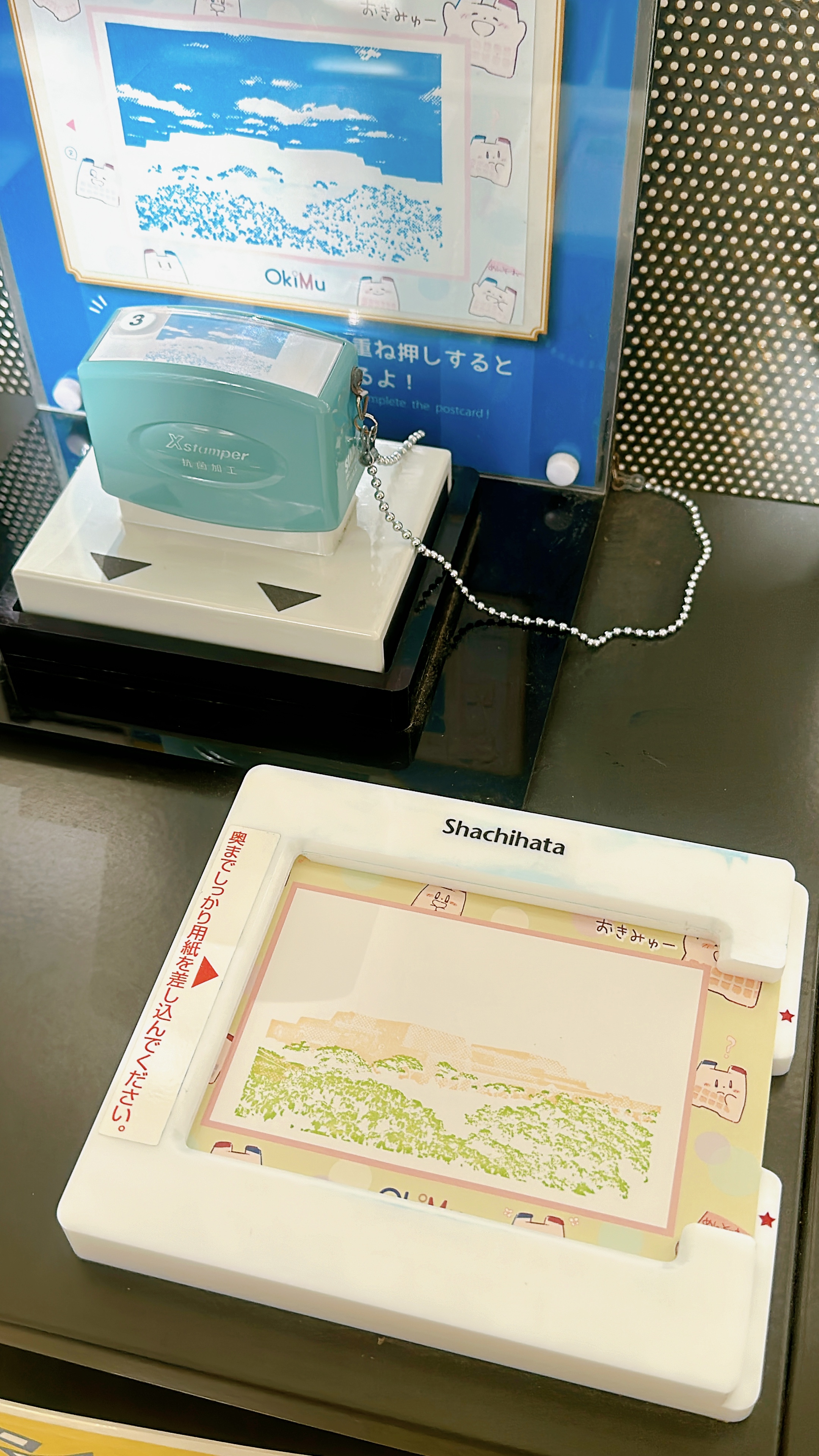

곳곳 스팟에서 스텐실 스탬프를 찍을 수 있어서 야외 전시까지 잘 보고 엽서를 완성했다!

사실 여기까지 둘러보니 지난 며칠 열심히 걸어다닌 피로로 발이 퉁퉁 부어 너무 아팠던 거 같은데 또 걸었다 ㅋㅋㅋ

오키나와 마지막날에서야 첫 블루실 아이스크림 먹은 사람, 저요.

걸어서 사쿠라자카 극장으로. 영화 포스터나 오래된 만화와 CD 등을 한참 뒤적거리며 구경했다.

바로 골목에 있는 브루어리에서 맥주 2병을 테이크아웃했다. 바로 먹을 거라니 "뽁" 소리가 나게 시원하게 뚜껑을 따주셨다. 맥주 두 병을 들고 바로 뒤 공원에 올라가 벤치에 앉아 딱 하루치를 연소하고 꺼져가는 열기를 보았다.

선선해질 때즈음 공원 뒷편으로 내려오는 길엔 저마다 까무룩 낮잠을 자고 있는 고양이들.

국제거리의 가루비플러스 등을 들려 선물할 간식들을 샀다. 오키나와 전체 지도와 58번 국도 표기가 한데 있는 마그넷을 찾아해메었으나 실패. 그렇게 국제거리를 찬찬히 둘러 호텔에 들어와 짐을 두고 마지막 저녁을 먹으러.

오키나와 마지막날에서야 스테이크 먹을 생각한 사람, 저요.

급하게 검색했는데 어린 아이와 가기에 좋은 가게라는 리뷰를 보고 선택한 Gyu-ya. 오래된 펍 같았는데 가족 단위 손님들이 꽤 많았다.

스테이크도 맛있었는데, 사실 모즈쿠가 역시 맛있었고, 돌아온 지금은 오키나와식 밀가루면을 넣은 나폴리탄이 계속 생각난다.

배를 채웠으니 마지막 술을 마시러 가볼까. 전날 눈여겨 봐두었던 사케바에 갔는데, 알고보니 일본 전역에 몇 안되는 탭사케바였다. SAKE LABORATORY라는 이름에 걸맞는 인테리어와 기물들, 메뉴판 곳곳에 감탄했다.

이런저런 술을 추천받으며 즐겁게 마셨지만, 결국 오키나와 여행의 마지막 술은 이것이 아니다, 그것이어야만한다, 싶어 진짜 마지막 술을 마시러 다시 BAKU에 들렸다. 오키나와_최종_진짜_진짜_최종_Final 은 Maho Brewery의 Ophelia 였습니다🎉🎉🎉 이로써 나하에선 매일 Ophelia를 마시게되었다. 여행의 기억을 되짚으면서도 내일 돌아가야한다는게 믿기지 않았던 것 같다.

여행기를 어떻게 끝내야지. 여행을 다녀온지 어느새 6개월이 지났고, 사실 이 때의 기억으로 올 봄과 여름을, 그리고 지금의 가을을 살고 있다. 가끔 그런 여행지가 있다. 내 영혼의 조각을 거기에 떨어트리고 왔구나, 싶은. 좋았던 기억들을 비교하여 여행지간 우위를 세울 생각은 아니지만, 분명 그런 여행지가 있다. 포르투가 그러했고, 그리고 오키나와, 정확히 말하자면 이시가키인 것 같지만. 분명 거기 어딘가에 부스러기보다 조금 큰 것을 흘리고 말았다. 잘 쓰고 싶은 마음은 진작 버린지 오래, 그럼에도 여행의 기억을 어설프게나마 한 번 더 적는다는 게 그 자체로 또 한 번 여행을 다시할 수 있는 방법이구나 싶었다. 그래서 마지막 날을, 마지막 글을 이렇게 볼품없이 적으면서 볼품없음보다 정말 여행이 끝났구나, 하는 게 더 아쉽다. 정말 언제 다시 갈 수 있을까. 나라는 사람이 한정된 자원 안에서 새로운 곳이 아니라 오키나와를 다시 선택하는 호방함을 가질 수 있길. 하지만 오키나와라면 어렵지 않게 그럴 것 같다.

마지막날 아침, 평소 답지 않게 비행기 시간을 한 시간 늦게 계산하는 바람에 좀 더 여유있게 오전을 즐겼다 (깨닫고 나서애 분주하게 허겁지겁 공항 도착). 커피도 한 잔 뽑고. 다음에 언제 올 것인지 농담 아닌 이야기를 나누었다. 퇴사하고 갈, 아니 돌아올 여행지가 늘었다.

'배낭에서 꺼낸 이야기 > 2024_봄_일본_오키나와' 카테고리의 다른 글

| [2024 봄이 오는 오키나와] 류큐와 나하 (2) | 2024.09.07 |

|---|---|

| [2024 봄이 오는 오키나와] 나하 그리고 마지막 드라이브 (3) | 2024.07.13 |

| [2024 봄이 오는 오키나와] 오키나와 중부 : 세상의 모든 파란 물감 (1) | 2024.05.21 |

| [2024 봄이 오는 오키나와] 오키나와 북부: 부서지기 (2) | 2024.05.06 |

| [2024 봄이 오는 오키나와] 이시가키② 바람과 바다 (2) | 2024.04.25 |